「ピルを飲みたいけど、副作用が気になる」

「体への影響はどれぐらい続くの?」

など、さまざまな疑問がある方もいるでしょう。

この記事では、ピル服用による健康リスクと気になる疑問について解説します。

この記事の監修者

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 救急科部長

東京大学医学部救急医学 非常勤講師

軍神 正隆(ぐんしん まさたか)

1995年長崎大学医学部卒業。亀田総合病院臨床研修後、東京大学医学部救急医学入局。米国ピッツバーグ大学UPMCメディカルセンター内科、米国カリフォルニア大学UCLAメディカルセンター救急科、米国ジョンズ・ホプキンス大学ブルームバーグ校公衆衛生学MPH大学院を経て、東京大学医学部救急医学講師。日本救急医学会認定救急科専門医・指導医。2019年より現職。

ピルを飲むことにより生じる副作用とリスク

ピルに含まれる黄体ホルモンが原因で副作用が出ることが多いと言われています。

副作用や症状の程度には個人差があります。

副作用がない方も多く、もし副作用がみられても、自然によくなることが多いです。

ただ、症状が強く、体に合わない場合は医師に相談し、薬の変更を検討しましょう。

不正出血

ピルを飲み始めたタイミングで、不正出血がみられることがあります。ホルモンの変化に体が慣れるまで続くことが多いため、心配する必要はありません。

1ヶ月程度で自然になくなることが多いです。

ピルを同じ時間に飲む、忘れずに飲むようにすれば改善してくるでしょう。

吐き気・頭痛・体のだるさ

次に多くみられる副作用がこの3つです。

女性ホルモンの成分が含まれており、体が妊娠したと勘違いし、つわりのような吐き気や頭痛、体のだるさなどの症状が現れます。

多くの場合、体が慣れてくると自然に軽快しますが、症状が強く、日常生活に支障をきたすようであれば医師に相談しましょう。

胸の張り

月経前に胸の張りが出てくるのと同じです。

黄体ホルモンの影響のため、自然に消えていくことが多いです。

よくある副作用とそれぞれの発生頻度を下記表にまとめました。

| 副作用 | 発生頻度 |

|---|---|

| 吐き気・嘔吐 | 1.2~29.2% |

| 胸の張り | 0.1~20% |

| 頭痛・片頭痛 | 3.4~15.7% |

| むくみ | 1~3.2% |

副作用の発生頻度には個人差があります。

心臓血管系への影響(静脈血栓症、高血圧、脳卒中など)

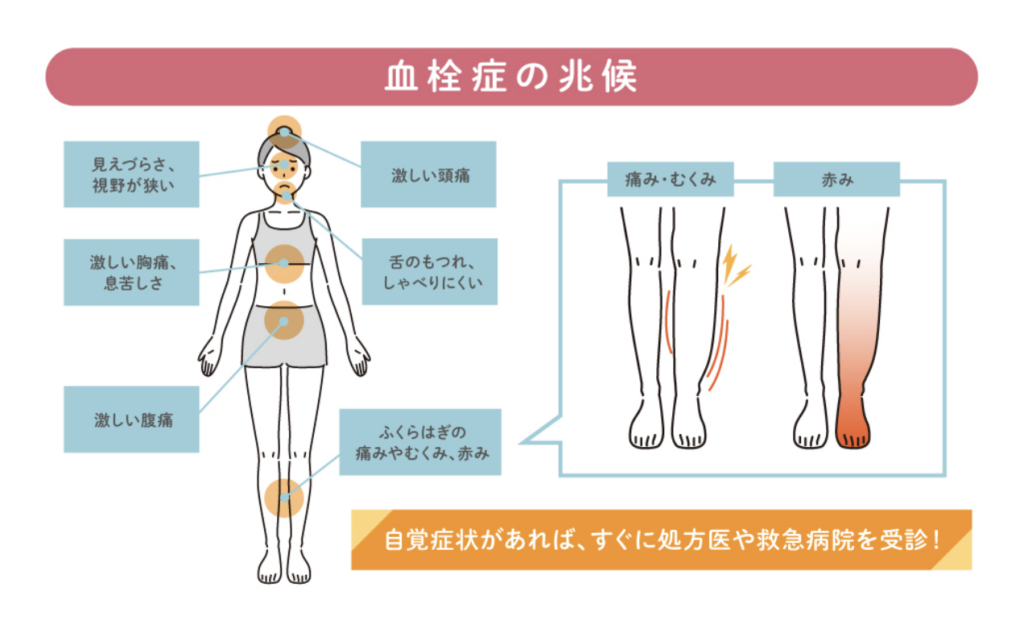

ピルを飲み始めて一番重い副作用が静脈血栓症です。

血管の中で血が固まり、その影響で血管が詰まってしまいます。

血管の詰まりができると、その先に血液が届かず、組織にダメージを与えてしまい、体にさまざまな障害を引き起こします。

しかし、血栓症ができるリスクは0.1%程度(年間1000人に対して1人)とかなり低いと言われています。

以下の要因に当てはまる人は注意が必要です。

| 血栓症のリスク要因 | |

|---|---|

| 喫煙 | 喫煙は血栓症のリスクをあげる。 なぜリスクが上がるのか、詳しい原因ははっきりしていない。 喫煙者がピルを服用すると、心筋梗塞や脳卒中のリスクも高くなる。 |

| 肥満(BMI30以上) | BMI30以上の肥満は、血栓症のリスクが高い。 ピル服用によりリスクがさらに高まるため、ピルの服用ができない可能性が高い |

| 40歳以上 | 40歳を超えると血栓症のリスクが高くなるため、基本的にはピルの処方は40歳まで。 それ以上に服用を続ける場合は、定期的な検査の上、主治医とよく相談が必要。 |

ピルを飲むメリット4つ

ピルの基本的な効果を解説します。

避妊効果

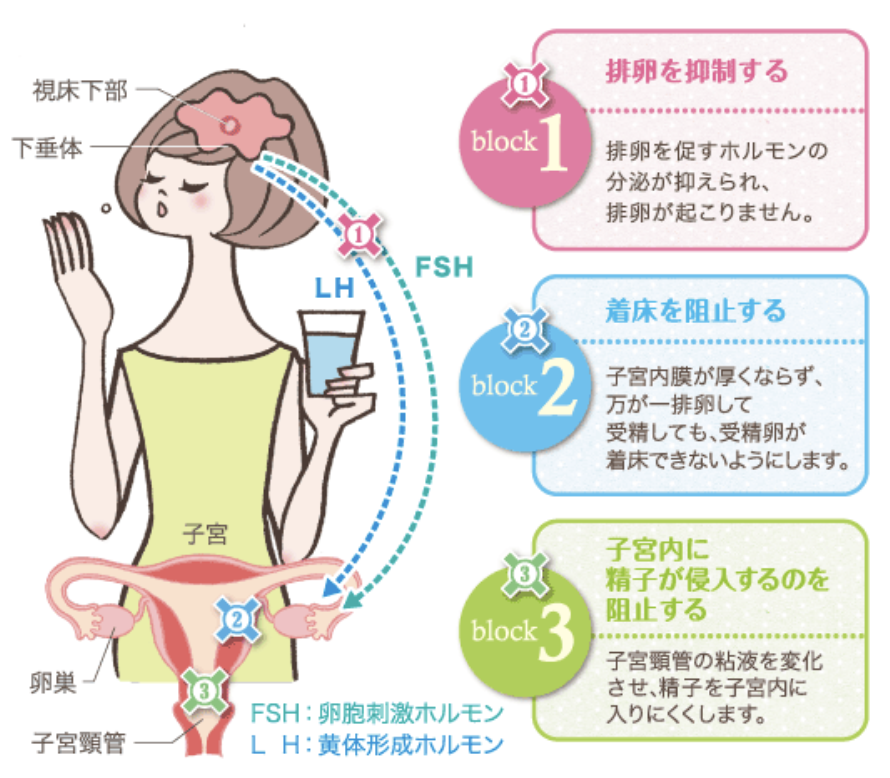

ピルを服用すると、排卵が抑えられるため、妊娠を防げます。

女性ホルモンが含まれているため、服用すると脳が妊娠中であると勘違いし、排卵しません。

避妊薬として使用できますが、服用をやめると排卵は起こるため、妊娠への影響はありません。

月経痛やPMSの緩和

ピル服用中は、排卵されないため、女性ホルモンの変動が少なくなります。そのため、月経痛やPMSなどの症状が緩和されるでしょう。

女性ホルモンの変化による自律神経の乱れが緩和されるため、精神的にも身体的にも安定すると言われています。

卵巣がんや子宮体がんなどの病気の予防

現代は妊娠・出産回数が減っているため、それに伴い卵巣がんや子宮体がんのリスクが高くなっています。

ピルにより排卵が抑えられることで、卵巣がんや子宮体がんを予防できると言われています。

ニキビの改善

排卵後に分泌されるプロゲステロンは皮脂の分泌を促すため、ニキビができやすい状態です。また、年齢を重ねると男性ホルモンの分泌が増えることも、ニキビができやすい原因です。

ピルによりホルモンバランスの乱れを整え、男性ホルモンの分泌が抑えられます。その結果、皮脂の分泌が抑えられ、ニキビの改善が期待できます。

ピルを飲めない人もいる

ピルは、女性にとってメリットの多い薬ですが、ピルを飲めない人もいます。

以下の条件に当てはまる人は服用できません。

- 35才以上でタバコを1日15本以上吸う方

- 初経前、年齢50才以上もしくは閉経している方

- トラネキサム酸 (トランサミン)を継続的に飲んでいる方

- 目の前がキラキラするなどの前兆のある片頭痛偏頭痛がある方

- 血栓を起こす病気と診断された方

- 妊娠中あるいは授乳中の方

- 出産後1ヶ月以内の方

- 過去2週間以内に手術を受けた、または今後1ヶ月以内に45分以上の手術を受ける方

- 過去に癌と診断されたことがある方

- 低用量ピルにアレルギーをお持ちの方

上記に当てはまる人は、薬を飲むメリットよりもデメリットが上回るため、服用できません。

ピルの服用を続けるリスク

ピル服用を続けると、健康リスクが生じる場合があります。リスクを知った上で、安全にピルの服用を続けましょう。

| 健康リスク | 症状や原因 |

|---|---|

| 一時的なホルモンバランスの変化による不調 | ホルモンバランスが変化し、一時的に頭痛が出ることがある |

| 精神面への影響 | ホルモンバランスが変化することにより、気分の落ち込みやイライラなどの症状が出ることがある 飲み続けると、ホルモンバランスが安定し整うようになるため、その後は安定することが多い |

| 体重増加や代謝異常 | ピルを飲むとむくみが出ることがある 基本的には一時的で、時間とともに戻る 黄体ホルモンの影響(体に水を溜め込む働きがある)でむくみ、食欲増加することからや体重増加がみられる |

ピルのリスクに関するよくある質問

ピルのリスクについて、よくある質問をまとめました。

ピルは40歳を過ぎると飲めない?

40歳をすぎると、ピル服用によるリスクが高くなると言われています。しかし、40歳ですぐにやめる必要があるかどうかは、その人の状況によります。

持病や体の状態などにもよるので、医師と相談が必要です。

飲む場合は血栓症に注意し、血液検査やがん検診を定期的に受診する必要があるため、医師の指示に従いましょう。

ピルを飲み始めてからいつまで血栓症のリスクがある?

ピルを飲み始めて3-4ヶ月の間が血栓症のリスクが高いと言われています。

その後長期間飲み続けると徐々にリスクが下がります。

血栓症の症状は、下記のとおりです。

- 激しい頭痛

- 激しい胸の痛み、息苦しさ

- ふくらはぎの痛み

- ふくらはぎが赤くなっている

このような症状がみられたら、血栓症の可能性があるため、すぐに医療機関を受診しましょう。

ピルを飲んでいたら30代でも血栓症のリスクは高い?

年齢が上がるほどリスクは高くなると言われています。

そのため、20代よりも35歳過ぎてからの方がリスクは高くなります。

血栓症になる確率は低いですが、一定のリスクはあると知っておきましょう。

血栓症を予防するためにできることは?

血栓症をできるだけ予防したいと思う方も多いでしょう。

予防するためにできるセルフケアをご紹介します。日頃からできることを実践し、血栓症を予防しましょう。

| こまめに水分をとる | 脱水状態になると、血液が固まりやすくなるため、できるだけ水分をこまめにとりましょう 水分補給はカフェインを含む飲み物やアルコール以外にしましょう |

| 長時間同一姿勢を避ける | 同じ姿勢でいると血液の流れが悪くなり血栓症が起こりやすくなるため、デスクワークの人も足を動かしたり、少し立ったりとふくらはぎを動かすようにしましょう |

| 定期的に検診を受ける | 血栓症は起こっていても気づかないこともあるため半年~1年に1回は定期的に検診を受けて早期発見に努めましょう |

| タバコを控える | タバコは血栓症だけでなく、心筋梗塞、脳卒中などのリスクを高めるため、禁煙するもしくは、本数を減らしましょう |

まとめ

ピルは、女性に多くのメリットがありますが、副作用や健康リスクもあります。

がんや血栓症などのリスクや副作用を知り、適切に服用することが大切です。

年齢や体質など、症状には個人差がありますが、不安なことがある方は、服用前に医師と相談しましょう。

ピルの正しい知識を知り、自身の体調やライフスタイルに合った薬を選択しましょう。

ピルでお悩みならDMMオンラインクリニックへ相談

DMMオンラインクリニックは、オンラインで診察からピルの処方が完結できるサービスです。ビデオ通話を通して医師の診察を受けられます。処方されたピルは自宅へ郵送されるため、忙しいときなど婦人科や薬局に直接行くことなく、医師による診察が可能です。

参考文献

[1]厚生労働省 経口避妊薬(OC)の安全性についてのとりまとめhttps://www.mhlw.go.jp/www1/houdou/1106/h0602-3_b_15.html

[2]日本産婦人科医会 第1章 低用量経口避妊薬(OC)とは(一般的有効性及び安全性)https://www.jaog.or.jp/sep2012/JAPANESE/jigyo/JYOSEI/PILL/doctor/section_1.htm#2

[3]日本産婦人科学会「低用量経口避妊薬(OC)の使用に関するガイドライン(改訂版)」http://www.jsognh.jp/common/files/society/guide_line.pdf

[4]岡山医学会雑誌「低用量経口避妊薬の使用に関するガイドライン」https://www.jstage.jst.go.jp/article/joma/119/3/119_3_315/_pdf

[5]日本産婦人科学会 低用量経口避妊薬、低用量エストロゲン・プロゲストーゲン配合剤

ガイドライン(案)https://www.jsog.or.jp/news/pdf/CQ30-31.pdf

[6]ピルと血液凝固、その対策 日産婦誌52巻7号https://fa.kyorin.co.jp/jsog/readPDF.php?file=to63/52/7/KJ00001752794.pdf

[7]厚生労働省 深部静脈血栓症(静脈血栓塞栓症)と肺塞栓症予防のための説明書https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000057066.pdf

[8]厚生労働省 深部静脈血栓症/肺塞栓症(いわゆるエコノミークラス症候群)の予防Q&Ahttps://www.mhlw.go.jp/content/10600000/000364553.pdf