食事量を減らしているにもかかわらず体重が減らないことは、多くの方がダイエット中に経験する代表的な悩みの一つです。

その原因は単純なカロリーの摂りすぎではなく、自分では気づきにくい食習慣や生活のリズム、年齢による代謝の変化やホルモンバランスの乱れなど、複数の要素が重なり合っていることが少なくありません。

本記事では、公的なガイドラインなど信頼できる情報に基づき、医師監修のもとで「食べていないのに体重が減らない」という悩みの根本原因を解説します。

食事・運動・睡眠といった生活習慣の基本を見直しながら、今日から取り入れられる具体的な解決策をご紹介します。ご自身の体と向き合う際の参考にしていただければ幸いです。

\マンジャロキャンペーン中!/

本記事の参考文献

About Sleep and Your Heart Health | Heart Disease | CDC

Fundamentals of glycogen metabolism for coaches and athletes – PMC

Resistance training effectiveness on body composition and body weight outcomes in individuals with overweight and obesity across the lifespan: A systematic review and meta‐analysis – PMC

How to cut down on sugar in your diet – NHS

Facts about fat – NHS

Brief communication: Sleep curtailment in healthy young men is associated with decreased leptin levels, elevated ghrelin levels, and increased hunger and appetite – PubMed

Rehabilitation of Older Adults with Sarcopenia: From Cell to Functioning

Tips for Keeping Weight Off | Healthy Weight and Growth | CDC

1─5 エネルギー産生栄養素バランス

日本人の食事摂取基準(2020年版)

Management of Weight Loss Plateau – StatPearls – NCBI Bookshelf

Effects of Sodium and Potassium | Salt | CDC

Swollen ankles, feet and legs (oedema) – NHS

Constipation – NHS

PMS (premenstrual syndrome) – NHS

Weight gain – unintentional: MedlinePlus Medical Encyclopedia

Starchy foods and carbohydrates – NHS

Adult Activity: An Overview | Physical Activity Basics | CDC

FastStats: Sleep in Adults

Lymphoedema – Treatment – NHS

ウゴービ皮下注 0.25mg SD

グルカゴン様ペプチド‒1(GLP‒1)受容体作動薬による 頻回の嘔吐が疑われた糖尿病患者の全身麻酔管理

HIGHLIGHTS OF PRESCRIBING INFORMATION These highlights do not include all the information needed to use WEGOVY safely and effect

あなたはどれ?体重が減らないときのセルフチェック

体重が減らないと感じるとき、その裏にはいくつかの共通したパターンが隠れていることがあります。

まずはご自身の生活を振り返り、以下の項目に当てはまるものがないか、一緒に確認してみましょう。

- 運動しているのに、むしろ体重が増える

- サラダや低カロリーなものを選んで食べている

- 睡眠不足やストレスを日常的に感じている

- 30代を過ぎてから痩せにくくなったと感じる

もし一つでも心当たりがあれば、それが体重減を妨げているサインかもしれません。それぞれが、なぜ痩せにくい状況につながるのか、詳しく見ていきましょう。

参考:About Sleep and Your Heart Health | Heart Disease | CDC

運動しているのに、むしろ体重が増える

ダイエットのために運動を始めたのに、体重が増えてしまうケースは少なくありません。

これは多くの場合、体が良い方向へ変化している証拠と考えられます。運動によって脂肪よりも密度の高い筋肉(除脂肪量)が増えるほか、筋肉内にエネルギー源であるグリコーゲンが蓄えられる際に水分量が一時的に増えることも、その要因の一つです。

具体的には、1gのグリコーゲンに対して約3gの水分が一緒に貯蔵されるとされています。

大切なのは、体重計の数値だけにとらわれないことです。体脂肪率の変化やウエスト周りのサイズに注目すれば、より正しく進捗を把握できます。体脂肪率が着実に下がっているのであれば、体重が大きく変わらなくてもダイエットは順調に進んでいると考えられます。

参考:Fundamentals of glycogen metabolism for coaches and athletes – PMC

参考:Resistance training effectiveness on body composition and body weight outcomes in individuals with overweight and obesity across the lifespan: A systematic review and meta‐analysis – PMC

サラダや低カロリーなものを選んで食べている

健康を意識してサラダ中心の食事を心がけたり、「低脂肪」と表示された食品を選んだりしても、思うように体重が減らないことがあります。

これは、見た目にはヘルシーに見える食事にも意外な落とし穴があるためです。たとえば、彩り豊かなサラダも、糖質や脂質を多く含むクリーミーなドレッシングをかけすぎると、一気に高カロリーな一品になってしまいます。

さらに、「低脂肪」という表示が必ずしも「低カロリー」を意味するわけではありません。脂肪分を減らした分、味を補うために砂糖が多く使われているケースも少なくありません。

良かれと思って選んだ食品が、実は糖質や脂質の過剰摂取につながっていないかどうか、パッケージの栄養成分表示を確認する習慣を持つことが大切です。

参考:How to cut down on sugar in your diet – NHS

参考:Facts about fat – NHS

睡眠不足やストレスを日常的に感じている

忙しい日々の中で睡眠時間が削られたり、ストレスが積み重なったりすることは、体重が減りにくい要因の一つです。

特に睡眠不足は、食欲を調整するホルモンのバランスに大きな影響を及ぼします。研究では、睡眠時間が短い場合、食欲を抑えるはたらきを持つ「レプチン」が減少し、反対に食欲を増進させる「グレリン」が増えることが明らかになっています。

こうしたホルモンの乱れによって食欲の抑制が効きにくくなり、特に高カロリーな食品を強く求めやすくなります。

健康的な体を維持するためには、大人であれば一晩に少なくとも7時間の睡眠を確保することが推奨されています。食事や運動と同じように、十分な休養をとることも心身の健康に欠かせない要素です。

30代を過ぎてから痩せにくくなったと感じる

20代の頃と同じように食べているのに、30代以降から体重が増えやすくなったと感じる方は少なくありません。

その背景には、加齢に伴って筋肉量が減少する「サルコペニア」と呼ばれる現象があります。

サルコペニアとは、年齢とともに筋肉の量が減り、筋力が低下していく状態のことです。筋肉は多くのエネルギーを消費するため、その量が減少すると、安静時にも消費される基礎代謝が低下してしまいます。

基礎代謝が下がると、これまでと同じ食事量でもエネルギーが余りやすくなり、結果的に脂肪として蓄積されやすくなります。自分の体の変化を理解し、年齢に応じた方法で向き合うことが、ダイエットを成功へ導く大切なポイントとなります。

参考:Rehabilitation of Older Adults with Sarcopenia: From Cell to Functioning

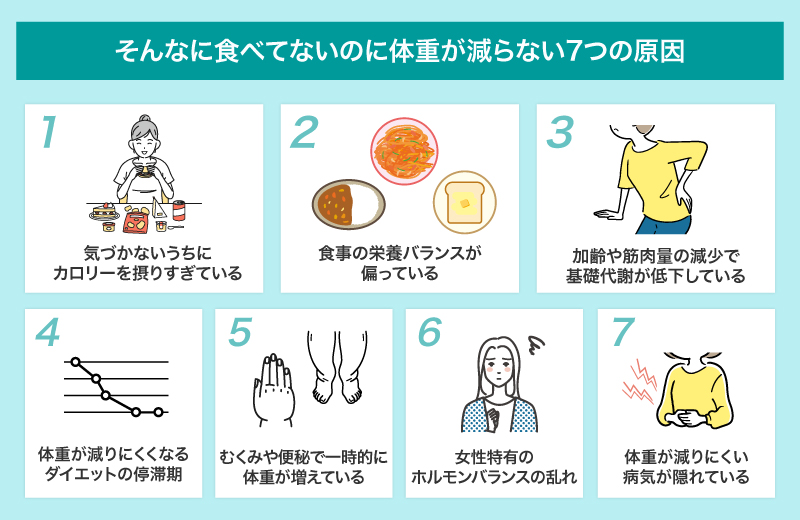

【医師が解説】そんなに食べてないのに体重が減らない7つの原因

セルフチェックを通じて、ご自身の生活の中に潜む課題が見えてきた方もいるかもしれません。

ここからは、食べていないつもりなのに体重が減らない背景について、医学的な視点から7つの要因を解説します。

- 原因1. 気づかないうちにカロリーを摂りすぎている

- 原因2. 食事の栄養バランスが偏っている

- 原因3. 加齢や筋肉量の減少で基礎代謝が低下している

- 原因4. 体重が減りにくくなるダイエットの停滞期

- 原因5. むくみや便秘で一時的に体重が増えている

- 原因6. 女性特有のホルモンバランスの乱れ

- 原因7. 体重が減りにくい病気が隠れている

原因1. 気づかないうちにカロリーを摂りすぎている

自分では食事量を管理しているつもりでも、無意識のうちにカロリーを摂取していることは少なくありません。

料理の味見で口にする「一口」、仕事の合間につまむお菓子、のどの渇きを癒すために飲む甘いカフェラテなどがその代表例です。一つひとつはわずかでも、積み重なれば1日の総摂取カロリーを大きく押し上げる要因となります。

こうした「見えないカロリー」を把握するには、食事はもちろん間食や飲み物まで含めて記録することが有効です。書き出すことで自分の食生活を客観的に確認でき、改善のポイントを見つけやすくなります。

参考:Tips for Keeping Weight Off | Healthy Weight and Growth | CDC

原因2. 食事の栄養バランスが偏っている

摂取カロリーだけを意識して特定の食品に偏ると、かえって痩せにくい体質につながることがあります。健康的に体を機能させるためには、タンパク質・脂質・炭水化物の適切な割合、いわゆるエネルギー産生栄養素バランス(PFCバランス)が欠かせません。

日本の食事摂取基準(成人)では、1日の総エネルギーに占める脂質は20~30%、炭水化物は50~65%が推奨されています。このバランスが崩れると、筋肉が減少したり、脂肪をため込みやすくなったりする可能性があります。

参考:1─5 エネルギー産生栄養素バランス

参考:日本人の食事摂取基準(2020年版)

原因3. 加齢や筋肉量の減少で基礎代謝が低下している

基礎代謝は1日の総エネルギー消費量の約60%を占める重要な要素であり、年齢とともに筋肉量が減少すると自然に低下していきます。筋肉はエネルギー消費の大きな役割を担うため、その量が減れば安静時の消費量も少なくなります。

結果として、若い頃と同じ食事量でも余剰エネルギーが脂肪として蓄積されやすくなります。この流れを防ぐためには、十分なタンパク質の摂取とレジスタンス運動(筋トレ)が有効とされています。

原因4. 体重が減りにくくなるダイエットの停滞期

ダイエットで体重が順調に落ちていても、ある時点から減少が止まることがあります。これは「適応熱産生」と呼ばれる体の仕組みによるもので、少ないエネルギーでも生命を維持できるようにエネルギー消費を抑える反応です。

停滞期は努力不足ではなく、体が変化に適応している証拠と考えられます。この時期に食事を極端に減らすと逆効果になる場合もあるため、通常は2週間から1か月程度で回復することを意識し、継続することが大切です。

参考:Management of Weight Loss Plateau – StatPearls – NCBI Bookshelf

原因5. むくみや便秘で一時的に体重が増えている

体重は体脂肪だけでなく、体内の水分量や便の状態にも左右されます。塩分を多く摂った翌日には体が水分をため込み、むくみによって体重が増えることがあります。体内ではナトリウムとカリウムが水分バランスを調整しているため、摂取量の偏りが影響します。

また、食物繊維や水分が不足して便秘になると、腸に溜まった内容物の重さが体重増加につながることもあります。これは脂肪の増加ではないため大きな心配は不要ですが、便秘が長く続く場合は医療機関の受診を検討することも必要です。

参考:Effects of Sodium and Potassium | Salt | CDC

参考:Swollen ankles, feet and legs (oedema) – NHS

参考:Constipation – NHS

原因6. 女性特有のホルモンバランスの乱れ

女性はライフステージや生理周期の変化によってホルモンバランスが大きく揺らぎ、体重にも影響が出ることがあります。特に月経前には、ホルモンの作用により水分をため込みやすくなり、むくみや食欲の変化が生じやすくなります。

また、更年期以降は脂肪燃焼を助けるエストロゲンの分泌が減少し、内臓脂肪がつきやすくなる傾向も見られます。

参考:PMS (premenstrual syndrome) – NHS

原因7. 体重が減りにくい病気が隠れている

食事や運動を工夫しても体重が減らない場合や、原因不明の体重増加が続く場合には、病気が背景にある可能性もあります。甲状腺機能低下症、クッシング症候群、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)などは、その代表的な疾患です。

体重変化に加えて強い倦怠感やむくみ、月経異常といった症状が見られる場合は、自己判断せず早めに医療機関を受診することが望まれます。

参考:Weight gain – unintentional: MedlinePlus Medical Encyclopedia

そんなに食べてないのに痩せない状態を解消する5つの対策

痩せにくさには一つの原因だけでなく、いくつもの要素が関わっていることが分かります。ここからは、その状態を改善するために役立つ具体的なアクションを5つ紹介します。

- 対策1. 食事の量より質を見直す

- 対策2. 有酸素運動に筋トレをプラスする

- 対策3. 7時間以上の質の良い睡眠をとる

- 対策4. 体を温めて血行や代謝を促す

- 対策5. 食事記録をつけて無意識食べをなくす

いずれも日常生活に取り入れやすい方法です。無理のない範囲で実践できるものから始めることで、少しずつ習慣化しやすくなります。

対策1. 食事の量より質を見直す

カロリーの数字を気にするだけでなく、食事の栄養バランスにも注目することが大切です。特に、筋肉の材料となり基礎代謝の維持に役立つタンパク質は、毎食しっかり取り入れたい栄養素です。主食を選ぶ際も、白米や精製されたパンより、食物繊維を多く含む玄米や全粒粉パンを取り入れると良いでしょう。

また、甘いジュースや糖分の多いソース類を見直すだけでも、1日の総摂取カロリーを抑える効果が期待できます。

参考:Starchy foods and carbohydrates – NHS

対策2. 有酸素運動に筋トレをプラスする

効率的かつ健康的に痩せるためには、有酸素運動と筋力トレーニングの組み合わせが有効です。米国のガイドラインでは、大人は週に150分以上の中強度の有酸素運動と、週2回の筋トレを行うことが推奨されています。

ウォーキングやジョギングなどで脂肪を燃焼しつつ、筋トレで筋肉量を増やすことで、基礎代謝が高まりリバウンドしにくい体をつくることができます。自宅でもできるスクワットなど、取り入れやすい運動から始めてみると継続しやすいでしょう。

参考:Adult Activity: An Overview | Physical Activity Basics | CDC

対策3. 7時間以上の質の良い睡眠をとる

睡眠は、食欲を調整するホルモンのはたらきと深く関係しています。睡眠不足になるとホルモンバランスが乱れ、食欲を抑えるレプチンが減少し、食欲を増進させるグレリンが増えることが報告されています。

健康的な生活を維持するためには、毎晩7時間以上の睡眠をとることが理想です。寝る前のスマホ使用を控える、寝室を快適な温度や湿度に整える、自分に合った寝具を選ぶといった工夫が、質の高い睡眠につながります。

対策4. 体を温めて血行や代謝を促す

体が冷えると血流が悪くなり、基礎代謝の低下やむくみを引き起こすことがあります。普段から体を温める習慣を取り入れ、血行を良くすることを心がけましょう。

一日の終わりにぬるめのお湯にゆっくり浸かることで血流が促進され、心身ともにリラックスできます。脚のむくみが気になるときは、セルフマッサージでリンパの流れをサポートするのも効果的です。過度な効果を期待するのではなく、体をいたわる習慣の一つとして取り入れると良いでしょう。

参考:Lymphoedema – Treatment – NHS

対策5. 食事記録をつけて無意識食べをなくす

食事記録は、痩せない原因を明確にするための有効な方法です。食べたものや飲んだものを記録すると、間食や高カロリー飲料など無意識に摂っていたカロリーに気づくことができます。

さらに、食べた時間や気分も一緒に書き留めておくと、ストレス時に甘いものに手が伸びるといった行動パターンが見えてきます。こうした気づきは、より具体的な改善策を立てるうえで役立ちます。

セルフケアで痩せないときはメディカルダイエットがおすすめ

これまでご紹介した食事や運動、生活習慣の見直しは、ダイエットの基本であり、とても大切です。しかし、「色々試したけれど、どうしても効果が出ない」「意志の力だけでは食欲に勝てない…」と悩んでしまうこともあるでしょう。

そんな時は、医師のサポートのもとで進める『メディカルダイエット』がおすすめです。

食欲コントロールで無理なく続けやすい

メディカルダイエットでは、GLP-1受容体作動薬のように、医学的な根拠に基づいた医薬品が使われることがあります。これらの薬は、食欲を感じる脳の部分や消化管にはたらきかけて、満腹感を持続させることで、自然と食事量を抑える効果が期待できます。

食べたいという強い衝動と無理に戦う必要がなくなるため、ストレスを感じにくく、ダイエットを続けやすくなるのが大きなメリットです。もちろん、薬の使用は医師の適切な管理のもとで行うことが絶対条件となります。

参考:ウゴービ皮下注 0.25mg SD

参考:グルカゴン様ペプチド‒1(GLP‒1)受容体作動薬による 頻回の嘔吐が疑われた糖尿病患者の全身麻酔管理

医師の個別調整で安全に進められる

メディカルダイエットは、必ず医師の診察から始まります。医師は、あなたの健康状態や肥満の度合い、持病、服用中の薬などを総合的に判断し、一人ひとりに合った治療法や薬の種類、量を丁寧に調整してくれます。

特にGLP-1受容体作動薬のような薬は、少量からスタートし、体の反応を見ながら少しずつ量を増やしていくことで、副作用のリスクを最小限に抑えます。万が一、治療中に何か不安なことがあっても、すぐに専門家である医師に相談できるという安心感は何より大きいでしょう。

生活の見直しと併用して効果を定着させやすい

メディカルダイエットは、決して薬に頼りきるものではありません。その本当の目的は、薬の力を借りて食欲をコントロールしやすい状態を作り、その間に健康的な食事や運動の習慣をしっかりと体に覚えさせることにあります。

実際に、これらの医薬品は、カロリーを抑えた食事と運動量の増加を組み合わせることを前提としています。

治療を通じて身につけた良い生活習慣は、一生の財産になります。治療が終わった後もその習慣を続けることで、リバウンドを防ぎ、長期的に健康な体を維持することにつながります。

DMMオンラインクリニックならメディカルダイエットを手軽に始められる

メディカルダイエットに興味はあっても、忙しくてクリニックに通う時間がないという方もいるでしょう。

そんな時に心強い味方となってくれるのが、オンライン診療プラットフォームのDMMオンラインクリニックです。

スマートフォンやパソコンがあれば、自宅にいながら医師の診察を受け、薬を処方してもらうことができます。

\マンジャロキャンペーン中!/

来院不要でスマホ一つで始めやすい

DMMオンラインクリニックの最大の魅力は、予約から診察、薬の処方、配送まで、すべてがオンラインで完結するその手軽さです。

クリニックまで足を運ぶ時間や交通費がかからないため、仕事や家事で忙しい方でも、自分の生活リズムに合わせて診察を受けられます。

また、誰にも会わずに相談から始められるので、ダイエットの悩みを人に話すことに少し抵抗がある方にとっても、心強いサービスと言えるでしょう。

料金が明確で安心感がある

オンライン診療と聞くと、「料金が分かりにくいのでは?」と不安に思う方もいるかもしれません。

DMMオンラインクリニックでは、公式サイトに料金プランがはっきりと記載されており、診察料は0円、配送料は全国一律550円(税込)と、非常に分かりやすい体系になっています。

事前にかかる費用がわかるため、安心して治療を検討することができます。ただし、薬の料金はプランによって変わるため、最新の情報は公式サイトで確認するようにしてください。

>>DMMオンラインクリニックのメディカルダイエットの詳細はこちら

最短当日発送ですぐに始められる

診察後、処方された薬は、平日の15:30までに受診・決済が完了した場合など、条件を満たせば最短でその日のうちに発送されます。

「ダイエットを始めよう!」と決意したその熱意のまま、すぐに治療をスタートできるのは嬉しいポイントです。

薬は、中身が分からないようにプライバシーに配慮して梱包されるため、家族や同居人がいる方でも安心して受け取ることができます。

DMMオンラインクリニックの簡単な利用ステップ

DMMオンラインクリニックの利用方法は、驚くほどシンプルです。ここでは、具体的な流れを3つのステップでご紹介します。

ステップ1. スマホやPCで診察を予約する

まずは公式サイトにアクセスし、希望の診療メニューと都合の良い日時を選んで予約します。

予約は24時間いつでも受け付けているので、日中の空き時間や寝る前など、あなたのタイミングで手続きが可能です。予約が済んだら、簡単なWEB問診票に体調などを入力します。

ステップ2. ビデオ通話で医師の診察を受ける

予約した時間になったら、スマホやPCのビデオ通話で医師の診察を受けます。

自宅など、リラックスできる場所で、現在の悩みや目標、持病や服用中の薬について伝えましょう。医師があなたの話を丁寧に聞き、一人ひとりに合った治療プランを提案してくれます。

ステップ3. 自宅のポストで薬を受け取る

診察の結果、薬が処方されると、登録した住所へ配送されます。

自宅のポストだけでなく、都合に合わせてコンビニや宅配便ロッカーで受け取ることも可能です。プライバシーが守られるので安心できます。薬が届いたら、医師の指示に従って治療を始めましょう。

そんなに食べてないのに痩せない悩みは専門家と解決しよう

体重が減らない背景には、気づきにくい食習慣や生活リズム、ホルモンバランスの変化など、さまざまな要因が関係している可能性があります。まずは本記事で紹介した対策を参考に、無理のない範囲で生活習慣を整えてみましょう。

それでも改善が見られない場合や、急な体重増加、強い倦怠感などの症状がある場合には、ホルモン異常や病気が関わっていることも考えられます。そのような時は、一人で抱え込まず専門の医師に相談することが大切です。

オンライン診療プラットフォーム「DMMオンラインクリニック」なら、自宅にいながら、不安を解消する第一歩につなげられます。最短で当日中に薬が発送され、プライバシーに配慮した梱包で自宅に届くため、忙しい方や外出が難しい方でも安心して利用できます。

まずはDMMオンラインクリニックで、気軽に専門の医師へ相談してみてください。

\マンジャロキャンペーン中!/